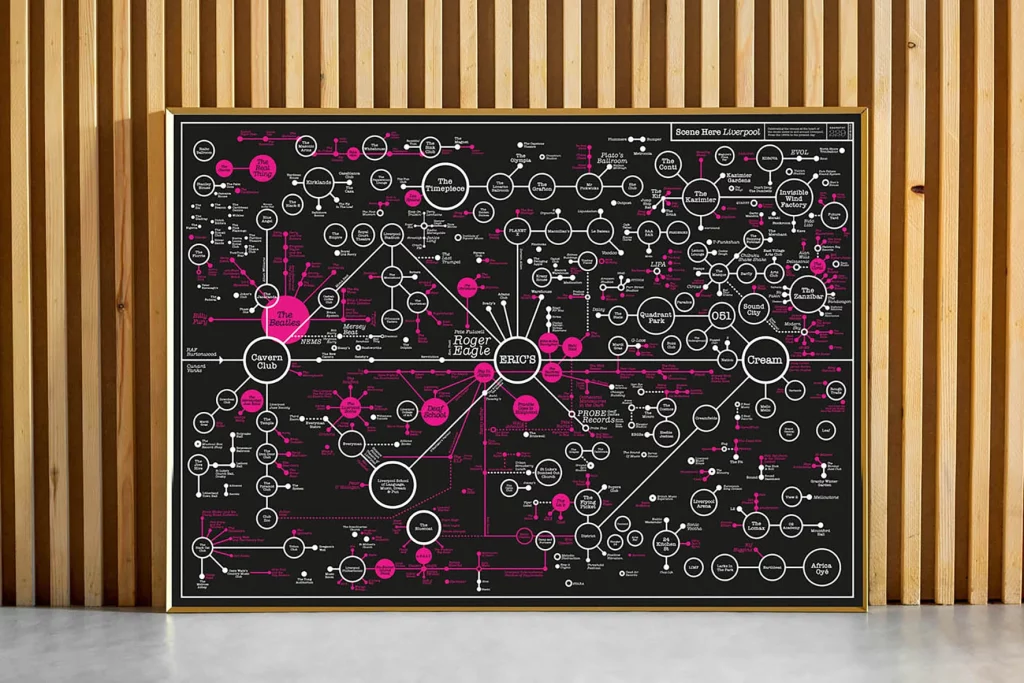

Face aux bulldozers de la gentrification, aux néons criards de l’EDM globalisée, et à la pause forcée du Covid, certaines scènes n’ont pas cédé. À Liverpool, une recherche universitaire nous plonge dans les veines souterraines de la club culture locale. À l’écoute des corps, des âges et des histoires, cette enquête lève le voile sur une vérité brute : l’underground ne meurt jamais — il mute, se terre, puis revient

Basée sur une immersion longue durée, cette étude menée entre 2019 et 2023 par Richard Anderson, doctorant de l’Université de Liverpool, s’intéresse à la persistance des scènes de musique dance dites “underground” dans un contexte urbain secoué par les mutations du marché immobilier, la pandémie, et la marchandisation de la fête. En filigrane, elle éclaire un phénomène peu visible : le rôle essentiel des clubbers, DJs et organisateurs de plus de quarante ans. Loin de tout revival, ces vétérans portent une vision en mouvement. Documentée et sensible, l’étude ouvre des pistes concrètes pour (re)penser l’avenir de nos nuits…

Sous les pavés, le parquet collant

S’il fallait une preuve que les clubs underground ne sont pas de simples vestiges d’un âge d’or fantasmé, Richard Anderson l’apporte sans emphase mais avec rigueur. Pendant près de cinq ans, il a arpenté les arrière-salles de Liverpool, mené 35 entretiens semi-directifs et analysé près de 200 réponses à un questionnaire en ligne. L’approche est qualitative, fouillée, enracinée dans une observation participante. Un travail de terrain comme on en voit peu, qui ne cherche pas à « monumentaliser » l’underground, mais à en comprendre les dynamiques vivantes. Ce qui ressort n’est pas un portrait figé, mais un écosystème mouvant, résilient, souvent invisible aux radars médiatiques. L’underground n’est pas ici un genre, mais une manière d’être ensemble, de danser autrement, de résister sans bannière.

L’un des apports majeurs de cette étude est de briser le cliché du clubber éternellement jeune. À Liverpool, ce sont souvent des participant·e·s de 40 ans et plus qui maintiennent vivantes certaines scènes locales, non pas pour “revivre le bon vieux temps”, mais pour continuer à expérimenter. DJs vétérans, organisateurs aguerris, danseurs chevronnés : ils et elles refusent la muséification du terme “underground”. Leurs pratiques montrent que l’identité musicale ne s’efface pas avec le temps, elle s’affine, se polit, se redéfinit. Anderson souligne ainsi un processus générationnel d’une grande richesse, où transmission rime avec co-création. Les plus jeunes y trouvent une forme de continuité ; les plus âgés, une matière encore malléable.

« There’s no such thing as an underground sound. There’s an underground feeling. And that’s harder to co-opt. » — Richard Anderson, It felt very underground, 2024.

Gentrification, pandémie et EDMification

Trois menaces planent sur les scènes underground à Liverpool, comme ailleurs . Tout d’abord la gentrification, qui transforme les anciens lieux industriels en lofts et hôtels. Mais aussi la pandémie, qui a suspendu l’élan collectif de la fête, parfois durablement… Et enfin, l’EDMification de la scène, c’est-à-dire son lissage par la culture mainstream du dancefloor mondialisé.

Face à cela, les scènes étudiées ne s’effondrent pas, mais se replient, bricolent, bifurquent. Elles migrent vers de nouveaux lieux, inventent d’autres formats (événements mobiles, rituels à taille humaine), résistent à leur façon. Ce qui frappe, c’est la capacité d’adaptation, nourrie par une mémoire commune mais jamais figée. L’article propose une typologie fine de cet “underground”, construite à partir des récits collectés. Il se décline en trois dimensions, trois visages de l’underground :

-

- L’underground comme secret partagé : des lieux qu’on ne trouve qu’en le cherchant vraiment.

- L’underground comme contre-culture : une forme de refus actif des normes marchandes et sociales

- L’underground comme imaginaire social : une mythologie en mouvement, façonnée par les récits, les sensations, les gestes de la nuit.

Ces dimensions ne s’excluent pas, elles s’enchevêtrent. Et c’est précisément dans cette épaisseur que réside la force du propos de Richard Anderson : ne pas réduire l’underground à une simple opposition au mainstream, mais le penser comme une culture de la nuance, du lien, du détour. L’underground, ce n’est pas une étiquette, c’est un mouvement. Ce n’est pas un âge, c’est une manière d’habiter le temps. Grâce à cette enquête patiente et sensible, on comprend que certaines scènes ne meurent pas — elles persistent, là où on ne les attend pas, à la marge, dans le battement fragile d’un kick, d’un regard, d’un souffle collectif. Pour qu’une ville respire encore, il lui faut des lieux où l’on ne danse pas seulement pour oublier, mais pour continuer à inventer.