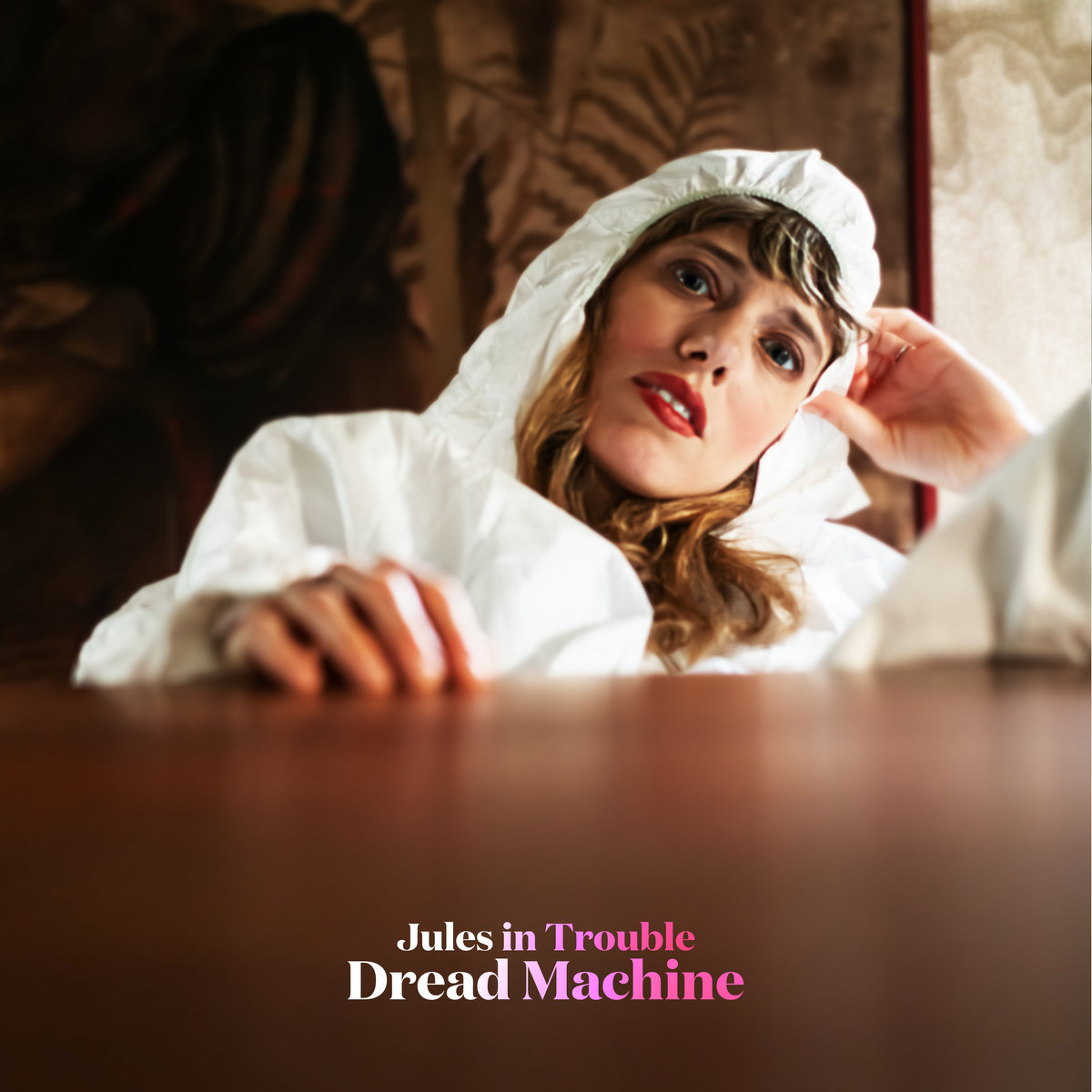

Sur Dread Machine, sorti le 17 octobre 2025, le duo new-yorkais Jules in Trouble explore les bords flous de l’électro-pop, entre rêve éveillé et apocalypse feutrée. Cinq morceaux comme des éclats de synthèse, parfois sombres, parfois étrangement apaisants ; la mélancolie comme méthode de survie

En mêlant voix aériennes, textures analogiques et pulsations ralenties, Julia LoFaso et Daniel Giachetti signent un disque qui tient à la fois du souvenir et de la prémonition. La pop moderne de l’album Dread Machine, du duo Jules in Trouble, capte la sensation contemporaine de regarder un monde s’effriter au ralenti, les bras ballants, hypnotisé par la beauté du désastre…

Le décor, la posture

La note d’intention du duo résume tout : « Nous avons essayé de recréer l’ambiance que l’on ressentait en écoutant la radio tard le soir dans notre chambre d’adolescents, à moitié endormis ». On imagine aussitôt la lumière bleue des écrans, les silhouettes endormies, la lenteur des ondes nocturnes. C’est dans cette zone crépusculaire que Dread Machine s’épanouit, un espace suspendu entre la lucidité et le rêve. Les synthés de Giachetti rampent plus qu’ils ne claquent, privilégiant la texture au tempo. Julia LoFaso y glisse sa voix comme un souffle spectral : douce, légèrement désalignée, presque spectatrice. Ensemble, ils façonnent un son qui évoque à la fois la chaleur lo-fi d’un Omnichord et le miroitement clinique d’un poste radio à la dérive.

Chaque morceau agit comme une zone de friction entre nostalgie et inquiétude. Alibi ouvre le disque sur une ligne de synthé délicatement fausse, qui se répète jusqu’à la transe. Like a Ghost flotte, littéralement, suspendu dans l’air ; on y entend cette volonté de disparaître sans drame, juste pour voir ce qu’il reste. Puis vient le cœur du disque, Dread Machine, une pop synthétique au ralenti, à la fois lumineuse et anxieuse. Le refrain, Living in a dread machine / Living in the moment / The moment it’s gone, condense toute la philosophie du projet : vivre dans la machine, oui, mais en conscience de sa fugacité. La lenteur devient ici une résistance. Une manière de dire non à la vitesse, sans cris ni slogans ; juste en s’attardant sur les sons, les respirations, les fréquences graves.

“We tried to channel the feeling of listening to late-night radio in our teenage bedrooms, half asleep.” – Jules in Trouble

La beauté du glitch, l’élégance du trouble

Dread Machine est aussi une réflexion sur le bruit numérique, sur cette zone grise où la saturation devient langage. Giachetti, qui signe aussi l’artwork, joue sur la symétrie entre visuel et son : textures granuleuses, dégradés métalliques, motifs répétitifs. Le disque ressemble à une image compressée dont les pixels seraient devenus musique. LoFaso, elle, chante comme si elle observait les choses depuis l’autre côté de l’écran. Son timbre évoque parfois Trish Keenan (Broadcast) ou Liz Fraser (Cocteau Twins), mais ici, tout est ramené à une échelle domestique : une chambre, un micro, un souffle. Loin d’une démonstration, le duo fabrique un climat, un écho, une matière qui absorbe les ondes d’un monde saturé. Rêver, encore, au bord du vide… La dernière chanson, Golden Age, referme le disque comme un coucher de soleil sur une autoroute déserte. We lived in the golden age of gasoline… chante LoFaso, mi-ironique, mi-mélancolique.

Ce golden age n’a rien d’un âge d’or : c’est le souvenir collectif d’un confort déjà perdu. Et pourtant, malgré la gravité, l’écoute reste étrangement douce. Comme si Dread Machine offrait un abri discret : un lieu pour penser le ralentissement sans désespoir, une bulle de son où l’on accepte enfin de ne pas tout maîtriser. C’est là la force du disque : traduire l’inquiétude en tendresse, le vertige en ligne de basse, l’effondrement en pulsation. Sous son vernis synthétique, Dread Machine n’est pas un disque triste, mais lucide. Il nous parle de ce temps suspendu où l’on observe la catastrophe avec calme, presque avec curiosité. Dans la lenteur qu’il impose, il y a une promesse : celle de sentir encore, malgré la mécanique.